Magazin der Schüßler-Plan Gruppe

Ausgabe 17 | 2021 Mobilität

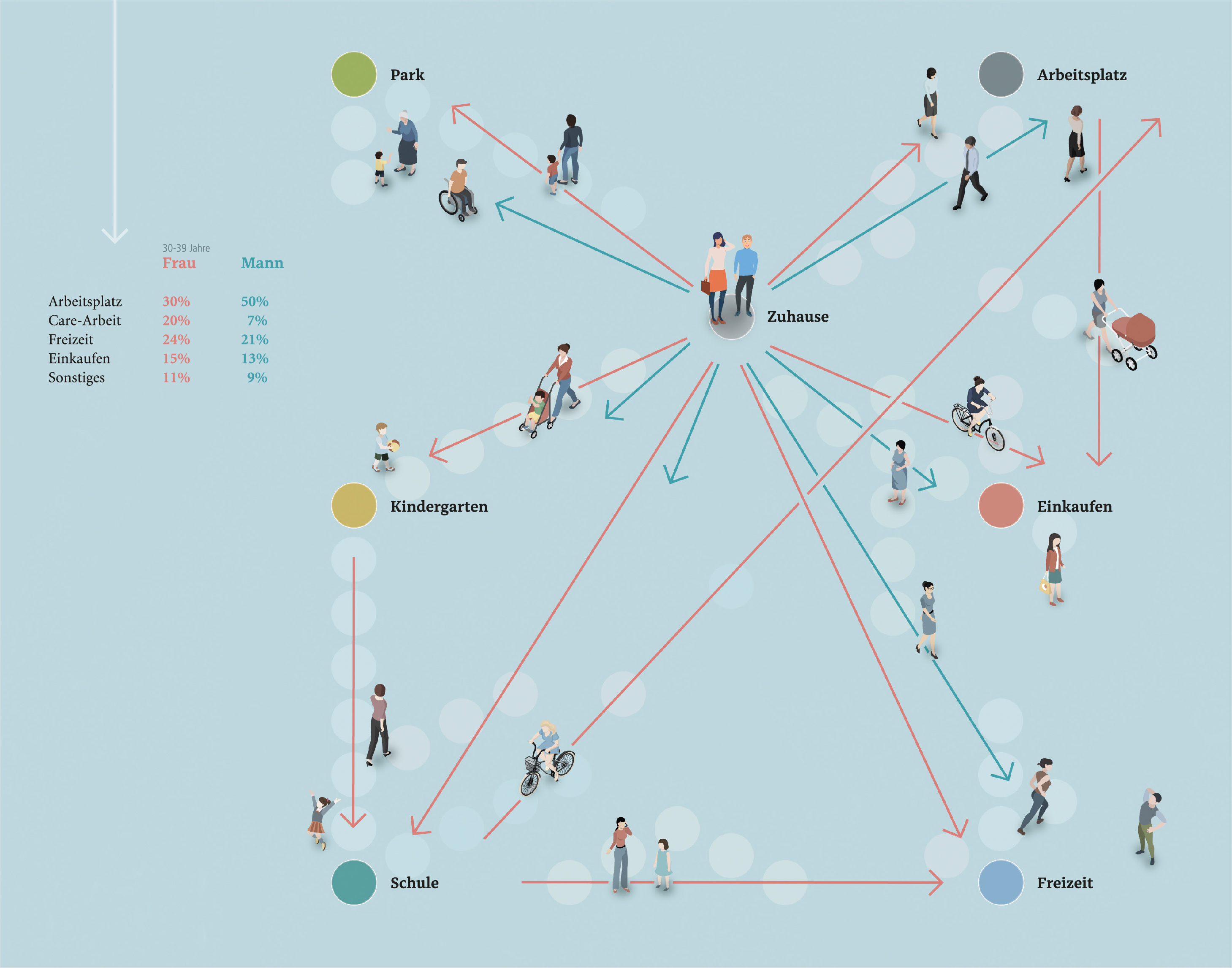

Die Ideale, die sich seit den dreißiger Jahren durch den Städtebau ziehen, sind die funktionsgetrennte und die autogerechte Stadt. Schon die Trennung von Arbeits- und Wohnort ist ein sehr männlicher Blick, weil er die Care-Arbeit, die vor allem zu Hause stattfindet, ausblendet. Die Funktionstrennung impliziert ein Bias, die andere Formen als ein klassisches, männliches Erwerbsmodell nicht mitdenkt, sondern nur, dass man als Angestellter vom Wohnort an den Arbeitsort pendelt. Auch der ÖPNV hat sich an diesen Pendlern orientiert. Unsere Städte sind häufig sternförmig an- und also darauf ausgelegt, diese A-B-B-A-Bewegungen darzustellen.

Wenn man sich zum Beispiel Sorgetragende anschaut, sieht man, dass sie ganz andere Bewegungsmuster haben. Es handelt sich dabei um Bewegungsketten: von Zuhause zur Kita, zum Arzt, zum Supermarkt, zur Oma und zurück. Diese Bewegungen bleiben auf einem kleineren Raum, sie bewegen sich multimodal, das heißt zum Beispiel eine Strecke zu Fuß, dann mit der Bahn, dann mit dem Auto. Das wurde sehr lange nicht mitgedacht und das sehen wir heute an unseren Städten. Vieles ist auf Autos ausgerichtet und die anderen Verkehrsteilnehmer*innen wie Fußgänger, Menschen mit Rollstuhl oder Rollator, Radfahrer und Kinder sind dem untergeordnet. Da ist jetzt ein Wandel nötig, und vielerorts passiert auch etwas.

Als erstes muss viel mehr Diversität für Ideenfindungen und in Entscheidungspositionen etabliert werden. Die Mobilitätsbranche ist eine Männerdomäne. Damit fehlt das Alltagswissen von anderen Körpererfahrungen. Wenn man noch nie schwanger war, weiß man nicht, dass es nicht passt, wenn man im Auto einen Anschnallgurt umlegt. Oder, warum fragt man nicht Kinder, wie sie Mobilität gestalten würden?

Die Mobilität von Frauen ist oft mit Care-Arbeit verbunden und folgt daher vielfältigeren Wegen.

Das Mobilitätssystem sollte kleinteilig und zuverlässig funktionieren, es muss viele Mobilitätsoptionen geben. Die unterschiedlichen Modi müssen gut zusammengreifen, was die Taktung und Bezahlsysteme angeht. Barrierefreiheit ist auch ein Thema, Frauen sind häufiger mit Kinderwagen unterwegs. Sie verdienen strukturell weniger und haben geringere finanzielle Möglichkeiten, Verkehrsangebote zu nutzen. Das zeigt sich auch in der Nutzung von Sharing-Angeboten, die zum Großteil von Männern in Anspruch genommen werden. In diesen Autos gibt es meist keine Kindersitze für Kleinstkinder, man kann nicht verlässlich damit rechnen, dass ein Wagen jederzeit zur Verfügung steht, und die unterschiedlichen technischen Systeme wirken auch abschreckend auf Frauen, die häufig weniger technisch sozialisiert werden.

Auch an Sicherheit wird häufig nur im Zusammenhang mit Unfällen gedacht. Dabei ist der ÖPNV ein Hotspot für verbale Übergriffe, was das Sicherheitsgefühl vieler Verkehrsteilnehmer*innen stört. Schon die Angst davor ändert Mobilitätsverhalten. Leider tauchen diese Zahlen in keinen Statistiken auf, weshalb das Problem in Planungen häufig übersehen wird.

Die 15-Minuten-Stadt aus Paris steht für fußläufige Erreichbarkeit und Lebenswertigkeit. In Barcelona gibt es Superblocks, in denen der Autoverkehr eingeschränkt wird. Dort können Kinder wieder viel freier spielen, auch auf der Straße. Da findet ein Umdenken statt: Mobilität ist Grundlage für Alltagsorganisation, nicht nur für den Arbeitsweg. Und dafür ist auch die Frage wichtig: Kann ich mein Kind sicher auf die Straße lassen? Der Punkt ist aber, dass es keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Jede Stadt muss schauen, welche Module aus einem Konzept für sie passen.

Man sollte bei der Mobilitätsplanung nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen und nur für eine einzige Sache planen. Es geht vielmehr darum, die Komplexität von Mobilitätsanforderungen zu sehen und für diese Komplexität zu planen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man 15-Minuten-Inseln hat, in denen Autos ausgeschlossen werden, es dann aber wieder Bereiche gibt, in denen Autos schneller fahren dürfen. Also eine Verbindung von Konzepten, nicht das Hochhalten eines Ideals.

Beim Thema Digitalisierung wird häufig aus einer technologischen, wirtschaftsfortschrittlichen Denkweise heraus agiert. Dabei müsste Digitalisierung vor allem die Gesellschaft unterstützen, nicht als Selbstzweck eingesetzt werden.

Das Problem bei der Digitalisierung ist, dass sich in ihr der gesellschaftliche Bias fortschreibt und verstärkt. Für Autofahrer gibt es beispielsweise viele Daten, für Fußgänger wenige, über Verkehrsunfälle wissen wir viel, über sexualisierte verbale Angriffe wenig. Da wir immer häufiger selbstlernende Algorithmen einsetzen, lernen sie viel von den Autofahrerdaten und wenig von den Fußgängerdaten, was die einen in der Repräsentation stärkt und die anderen schwächt.

Bei Mobilitätserhebungen ist es wichtig, die Daten nach Gender zu trennen. Wer nutzt welche Art von Mobilität? Wir müssen sehr darauf achten, wie wir Daten erheben, weil diese Ungerechtigkeiten reproduzieren können. Ein anderer wichtiger Punkt ist, wie danach mit den Daten umgegangen wird: Wer produziert Daten? Wer besitzt sie? Wer hat Zugang dazu? Können wir die Unternehmen dazu anhalten, dem Bias stärker entgegenzuwirken und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen?

Es gibt viele innovative Verkehrskonzepte, die dank der Digitalisierung möglich sind. Zum Beispiel Zebrastreifen, die durch LEDs auf Straßen individuell eingerichtet werden – dort, wo man sie gerade braucht. Oder dass sich die Funktion von Straßenspuren verändern kann. Tagsüber in der Rushhour könnte eine Straße vierspurig sein, um dann abends, wenn mehr Räder unterwegs sind, zu einer dreispurigen Straße oder ganz gesperrt zu werden. Solche Nutzungsverschiebungen wären möglich. Da ist noch viel drin. Außerdem kann Digitalisierung ein Mittel sein, um schnell umsetzbare Veränderungen herbeizuführen, weil es eine weniger statische Infrastruktur ist. Wir haben in diesem Moment der Digitalisierung unserer Systeme die einmalige Chance, historisch gewachsene Machtunterschiede auszugleichen und einen großen Schritt hin zu gesellschaftlicher Gerechtigkeit zu gehen.